Jejak Salindru di Tanah Banjar: Gamalan Banjar di Barikin, Kalimantan Selatan

Dengan bangga saya membagikan “guest post” oleh seorang etnimusikolog dari Banjarbaru bernama Novyandi Saputra. Novyandi, atau biasa disapa dengan nama “Nopi” adalah orang yang memandu perjalanan saya di Kalimantan Selatan tahun lalu, dan di kampung halamannya, Barikin (pusat gamalan Banjar) kami merekam komunitas gamelan yang dikelola oleh Nopi bernama Sanggar Anak Pandawa. Unggahan ini murni hasil kerja Nopi - saya (Palmer) menyediakan terjemahan dan membantu mengatur proses rekaman serta pengambilan foto dan video. Tulisan ini telah diunggah terpisah dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Untuk membaca versi Bahasa Inggris, klik di sini.

Perjalan panjang gamalan Banjar tidak bisa dipungkiri berasal dari Majapahit, hal ini tertulis dalam beberapa buku seperti hikayat Banjar: A Study in Malay History (JJ. Rass: 1968) dan Wayang Banjar dan Gamelannya (Idwar Saleh: 1983/1984). Fakta-fakta tulisan tersebut kemudian sampai sekarang menjadi sumber rujukan utama untuk melihat masa datangnya gamelan di Kalimantan Selatan.

Dalam Naskah hikayat Banjar misalnya pada ayat ke 38 halaman tujuh dijelaskan sebagai berikut:

“tah soedah kapaseban diboenjikan orang galaaijandjoer, maka radja kembali demikien djuga tatkala doedoek itoe dihadapan radja derie kirie tomonggong Tatah Djiwa diblakangnja itoe patih Baras dan patih Pasie patih Loeho patih doeloe diblakangnja itoe”. (Rass: 1968: 7)

Kata galaaijandjoer (Galaganjur) pada kalimat tersebut merujuk pada salah satu lagu dalam tabuhan rumpun gamalan Banjar keraton. Dari kalimaat tersebut dapat dinyatakan bahwa gamelan sudah ada sejak Emu Jatmika tiba dan membangun kerajaan Nagara Dipa. Lagu Galaganjur hingga sekarang baik pada rumpun gamalan Banjar keraton dan rumpun gamalan Banjar rakyatan hanya digunakan sebagai iringan pembesar negeri (Raja, tamu kehormatan) dan pengantin Banjar.

Idwar Saleh kemudian dalam bukunya juga menjelaskan bahwa Empu Jatmika dan bangsawan dari Majapahit mendirikan kerajaan Nagara Dipa (daerah ini sekarang terletak di daerah Amuntai, HSU, Kalimantan Selatan) sekitar abad ke-12. Pada masa inilah awal masuknya kebudayaan Majapahit dengan segala macam keseniannya dan salah satunya adalah seperangkat gamelan. Gamelan didatangkan dengan wayang kulit dan juga topeng, orang yang membawanya adalah Raden Sekar Sungsang. Gamelan pada masa itu selain untuk ritual keagamaan Hindu juga sebagai iringan wayang kulit dan tari topeng yang mana tujuannya adalah untuk mempengaruhi masyarakat Banjar agar memeluk agama hindu dan memakai kebudayaan Majapahit (Saleh, 1984:1).

Pada awalnya Gamalan Banjar terdiri dari dua versi yaitu gamalan Banjar versi keraton dan gamalan Banjar versi rakyatan. Secara mendasar perbedaan ini dilatarbelakangi oleh tempat dimainkannya gamalan tersebut, yaitu gamalan keraton hanya dimainkan pada lingkup istana Kesultanan Banjar sedangkan gamalan Banjar rakyatan dipertunjukan oleh masyarakat biasa dan untuk kalangan luas masyarakat.

Pasca runtuhnya kesultanan Banjar tahun 1905 pada masa Sultan Muhammad Seman gamalan Banjar kemudian di wariskan pada keluarga Pagustian. Selain di miliki oleh keluarga pagustian, gamalan Banjar juga kemudian menyebar di kalangan masyarakat luar kesultanan yang terafiliasi pada kesenian damar wulan, Tari topeng wayang kulit, wayang gung, dan kesenian rakyat lainnya.

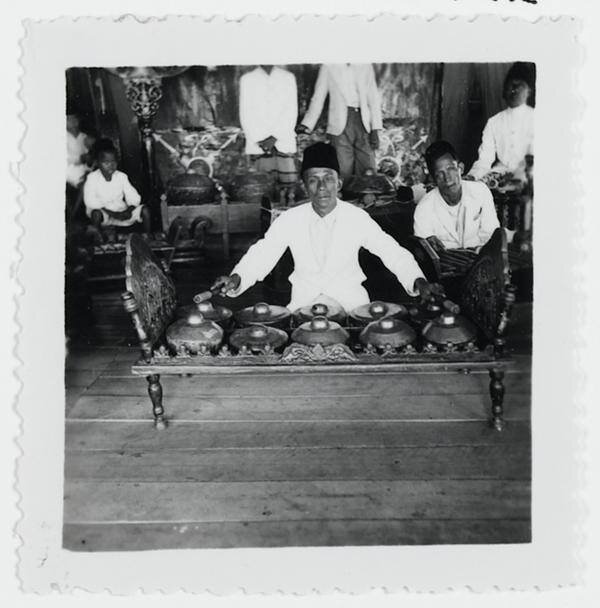

Pantul alan-alan dan gamalan Banjar di acara tahun baru di Kandangan, 1905. Sumber: Troppenmuseum

Dari data Gambar di atas bisa dilihat bahwa kondisi gamalan Banjar tinggal beberapa instrument saja seperti sarun halus, gambang, babun, dawu, sarantam, agung halus, agung ganal dan Katuk. Beberapa instrument lainnya seperti sarun ganal, kanung, kangsi, dan sarun paking sudah tidak ada lagi. Sisa-sisa instrumen yang dimainkan ini bisa di pastikan berbahan gangsa (perunggu). Beberapa pernyataan pelaku dan pembuat gamalan Banjar menjelaskan bahwa budaya gamalan gangsa itu sudah tidak ada lagi seiring tidak ada lagi orang yang memiliki keahlian membuat gamalan gangsa. Gamalan Banjar di atas sudah di mainkan oleh masyarakat biasa dengan kesenian pantul alan-alan. Lagu-lagu yang digunakan juga lebih bebas dan membentuk dinamika yang ramai karena tujuan utamanya sebagai pertunjukan rakyat.

Gamalan Banjar Simangu Kacil pada masa keraton Nagara Daha (Gamalan Banjar versi keraton atau klasik)

(koleksi museum wayang Indonesia, Jakarta)

Gamalan Banjar sekilas memiliki wujud dan bentuk yang mirip dengan gamalan yang ada di Jawa terkhusus pada gamalan yang berada di Keraton seperti Simangu kacil (2) dan Simangu Basar(3). Sedangkan gamalan yang berada di luar lingkungan keraton yang berkembang hingga sekarang ini mengalami perubahan dari segi bahan dan jumlah instrumen. Perubahan versi keraton (klasik) menjadi rakyatan dilandasi atas pernyataan yang termuat dalam penelitian Saleh (1983) bahwa Dalang Raden Arya Tulur merupakan orang pertama yang merubah gamalan Banjar dari yang awalnya berbahan perunggu menjadi berbahan besi. Hal utama yang melandasi perubahan itu adalah karean hilangnya kemampuan masayarat dalam melakukan pengolahan perunggu.

Saleh juga memaparkan bahwa gamalan keraton atau klasik adalah gamalan yang ditabuh oleh masyarakat Banjarmasin (lingkungan Kesultanan Banjar) dengan bahan perunggu dan jumlahnya lengkap (Saleh, 1983: 59-64). Pada perkembangannya gamalan Banjar keraton sudah tidak populer lagi sehingga sangat jarang digunakan. Hal ini disebabkan karena hampir lagi Kesultanan Banjar sebagai pemangku kesenian tersebut.

Gamalan Banjar yang dimiliki pagustian masih cukup lengkap, itu bisa dilihat dari gambar di atas. Para pagustian yang ada di Banjarmasin masih menjaga gamalan-nya untuk iringan kesenian Damarwulan. Terlihat semua instrumennya masih berbentuk pencon tidak berbentuk lampar seperti pada gamalan-gamalan yang berbahan dasar besi.

Istilah gamalan Banjar ini kemudian mayoritas mengacu pada gamalan Banjar rakyatan. Hal ini barang tentu dikarenakan gamalan Banjar yang ada dan menyebar saat ini didominasi oleh gamalan Banjar rakyatan. Sedangkan gamalan Banjar keraton baru di revitalisasi oleh Sanggar adding Bastari pada tahun 2012 yang digunakan oleh Kasultanan Banjar sebagai iringan pada prosesi-prosesi adat Kasultanan Banjar.

Gamalan Banjar yang berkembang di Kalimantan Selatan sekarang ini merupakan gamalan-gamalan yang dibuat di desa Barikin. Menurut Sarbaini dalam wawancara menjelaskan bahwa Desa Barikin menjadi pusat pelarasan gamalan, pusat panggamalanan gamalan Banjar dan tempat para dalang-dalang terkemuka di Kalimantan Selatan sejak kesenian-kesenian keraton Nagara Daha dan Nagara Dipa dibawa keluar dari dalam lingkup keraton oleh Datu Taruna (DAH. AW. Sarbaini (4), wawancara, 12 maret 2015). Pendapat ini diperkuat dengan adanya pernyataan Suriansyah Ideham bahwa “... diperkirakan pada tahun 1525 Masehi, Barikin sudah menjadi sentral kesenian di bawah pimpinan Datu Taruna” (2005: 397).

Gamalan Banjar sendiri memiliki sistem 5 nada pentatonis yang oleh masyarakat di desa Barikin menyebut dengan Salindru Banjar. Peristilahan Salindru sendiri tentu tidak lepas dari asal muasal gamalan Banjar yang datang dari Majapahit (Sekarang Jawa). Salindru sendiri secara etimologi dan terminologi merupakan kata yang berasal dari Jawa yaitu sléndro merupakan sistem nada yang digunakan dalam dunia karawitan Jawa – khususnya Jawa Tengah. Hastanto menyatakan bahwa sistem nada ini termasuk dalam sistem nada pentatonis, yaitu sistem yang menggunakan lima nada (Hastanto, 2009: 24). Berdasarkan pemahaman tersebut maka gamelan Banjar merupakan bagian dari keluarga sléndro.

Perdebatan tentang asal mula ataupun awal kedatangan gamelan di tanah Banjar masih berlangsung hingga saat ini. Data-data yang digunakan dalam penelusuran para peneliti gamelan atau kesenian-kesenian berbasis keraton Hindu Budha hanya bersandar pada Hikayat Banjar yang ditulis JJ. Rass dan Tutur Candi yang ditulis dengan arab melayu didapatkan dari Ramli Nawawi, Banjarmasin yang diterjemahkan oleh Mohammad Saperi Kadir BA. Kedua sumber tertulis ini berasal dari tradisi Lisan masyarkat Banjar ini kemudian menjadi acuan utama hingga sekarang.

Persoalan lain yang membuat literasi gamalan Banjar minim ditemukan adalah karena adanya anggapan masyarakat Banjar yang jauh dari budaya tulis dan nyaman dengan budaya lisan sehingga fakta-fakta seni yang melingkupi gamalan Banjar hanya disampaikan secara turun temurun oleh komunitas pemilik gamalan Banjar tertentu seperti di Barikin. Hingga sekarang gamalan Banjar berkembang luas di kalangan masyarakat untuk karasminan perkawinan, manyanggar, dan prosesi lainnya.

Penulis mencoba membuat konstruksi perjalanan gamalan Banjar baik dari fakta bunyi juga dari fakta dokumentasi yang ditemukan selama proses riset berlangsung. Tentu saja data-data tersebut masih banyak memiliki kekurangan dan masih bersifat debatable. Namun, melalui data-data tersebut kita semua dapat melihat tentang perjalana gamelan menjadi gamalan Banjar.

+++

2 Simangu Kacil merupakan gamalan Banjar peninggalan kerajaan Nagara Daha abad XIV (Nagara, Hulu sungai Selatan) yang berasal dari Majapahit. Keberadaaanya sekarang berada di Museum Fatahillah Kota Tua DKI Jakarta. Sering juga disebut Gamalan Laki.

3. Simangu Basar adalah gamalan Banjar yang merupakan hadiah dari kerajaan Demak pada Kerajaan Banjar abad XV (Kuin, Banjarmasin). Sering juga disebut sebagai Gamalan Bini.

4. Abdul Wahab Sarbaini merupakan keturunan langsung dari Datu Taruna yang membuka kampung Barikin Mewarisi peninggalan gamalan Banjar dan tuping. Sarbaini merupakan pemangku adat kesultanan Banjar pada bidang seni budaya dengan gelar Datu Astarapana Hikmadiraja (DAH).